當期季刊

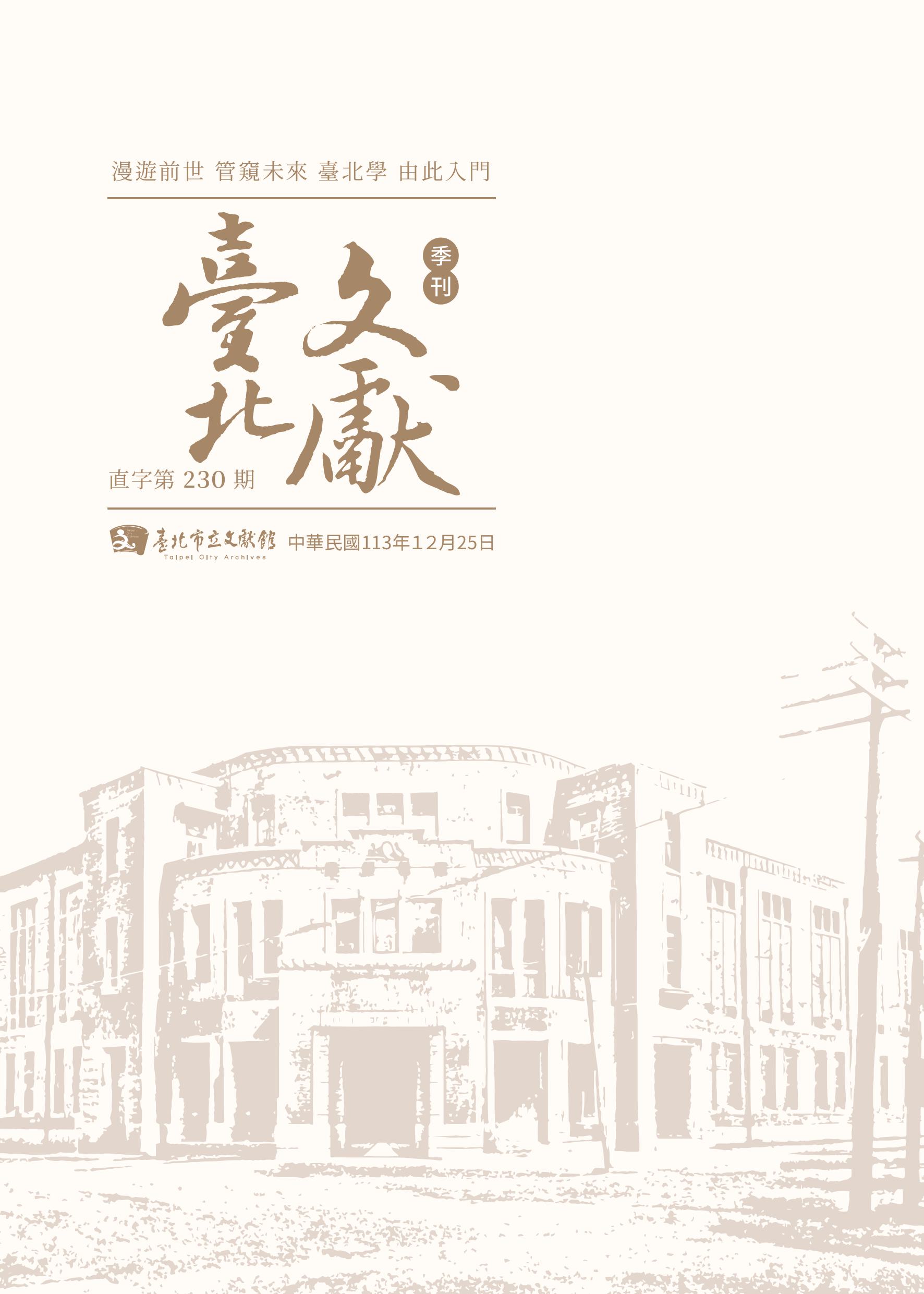

臺北文獻直字第230期,民國113(2024)年12月 封面 典藏/臺北市立文獻館 撰文/林琪 封面設計/高挺育 頁:卷首 摘要: 臺灣教育會館 臺灣教育會館建於昭和6年(1931),與臺北公會堂(今臺北市中山堂)一樣皆由當時總督府營繕課長井手薰主持設計,採1930年代流行的折衷主義樣式。日治時期曾辦理第五至第九屆「臺灣美術展覽會」、第一到四屆「臺灣總督府美術展覽會」及第一至第五屆之「臺陽美術展覽會」;戰後則曾短期做為臺灣省臨時參議會之集會場所,其後由美國在臺新聞處租用,多次舉辦美國相關藝術展覽並開放藝術展場的公開申請,在不同時期都是重要的藝術展覽場地。 該建築於1993年獲公告指定為直轄市定古蹟,現為位於臺北市南海路與泉州街交會口之二二八國家紀念館,由財團法人國家二二八事件紀念基金會管理。 關鍵詞:封面 圖片 文獻館:文獻館典藏美術展覽相關文物 頁:彩色頁 摘要:臺灣教育會館 關鍵詞:臺北市立文獻館典藏文物 主編的話 白適銘 頁:1-4 關鍵詞:主編的話 口述歷史 「美術、贊助與社會網絡」口述歷史座談會 頁:5-76 專輯:「美術、贊助與社會網絡」 林振莖:消失的山水亭──二次戰後王井泉於臺灣美術發展扮演的角色與貢獻 頁:77-118 摘要 過去名聞遐邇的山水亭,曾經是臺灣文藝界的「梁山泊」,各方人士在此聚會。如同畫家林之助所說:「山水亭的又窄又陋的半樓裡,曾蠢動過臺灣文藝復興的氣流。」但今日卻逐漸被世人所遺忘。 然而,今日臺灣美術發展有此輝煌的成績,餐廳老闆王井泉在幕後的支持與付出,功不可沒。過去這方面的研究多專注在日治時期,本文即希望在前人的研究基礎上,去進一步探討在1945年二次戰後,王井泉於美術方面扮演的角色以及在美術發展上的貢獻。 關鍵詞:山水亭、王井泉、贊助者、二次戰後、臺灣美術 專輯:「美術、贊助與社會網絡」 周志仁:日治時期瀛社詩友藝術贊助之考察:以王亞南第一次遊臺巡迴展覽為例 頁:119-172 摘要 昭和2年(1927),總督府首度辦理臺展,在激烈的比賽中,傳統文人畫家紛紛落選,造成臺灣文壇與殖民者的鴻溝。此際,王亞南受日本友人推薦至臺灣,在臺灣並無飛馳之勢可託。在友人引介下,結識《臺灣日日新報》甫上任的漢文部編輯主任魏清德,透過大眾傳媒與駱香林、曹秋圃、王少濤……等瀛社詩友唱和,來自北京詩琴畫三絕的王亞南教授登上臺灣藝林,被尊稱為「畫伯」,以示對其專業與敬重,往返瞻韓識荊者,絡繹於途。 升斗小民少吃無著,藝術是飽腹之餘事,咸認為附庸風雅是富商巨賈專利。在瀛社詩人們精心規劃下,協助南北巡迴展覽,全臺民眾均以其墨寶為大雅可觀,求索不斷。良好行銷是活動成功礎石,筆者從事文化行政多年,藝文贊助形式多元,絕非僅有金錢奧援,從文宣、傳媒、名人站臺……等,都是贊助的模式。俗諺云:「秀才人情紙半張」,透由全島詩友串聯,卻足以撼動藝壇,令畫家舉手投足成為全臺矚目焦點,令秀才半張紙遠勝富豪千兩金。 王亞南為人豪邁,落紙雲煙,對於迢迢來訪的尺二冤家來者不拒,令畫作在民間廣泛流布,至今為許多美術單位典藏。距離王亞南首次來臺距今已近百年。然而,針對其研究者甚少,且囿於嘉南兩地。本文將以昭和2年(1927)10月至昭和3年(1928)5月來臺灣期間藝術活動為研究對象,透由史料、詩集、畫冊與報刊的爬梳與整理,打破舊有的區域限制,重新探析臺北瀛社詩友對王亞南臺灣藝術活動贊助與人脈行銷策略。 關鍵詞:中國南畫家王亞南、人脈行銷、瀛社、魏清德、王少濤 研究專文 林以珞:日治時期豐原慈濟宮改建與地方文化意識的形塑 頁:173-216 摘要 本文根據張麗俊撰述的《水竹居主人日記》,配合文獻和視覺材料,解析豐原慈濟宮在大正6年(1917),到昭和25年(1936)的修築過程。張麗俊身為慈濟宮的修繕總理,投注大量的精神和心血在修築這間媽祖廟,他認為慈濟宮的修築,可以凝聚地方民眾對傳統文化的認同感,將傳統漢學素養與儒家價值觀融入廟宇藝術,對一般大眾發揮潛移默化的功效。藉由張麗俊主導慈濟宮的修築過程,凸顯出從北到南的廟宇修築的目的,是在振興經濟的實際考量外,地方仕紳希望在日治時期新舊交替的時代氛圍中,能夠藉由廟宇的視覺意象形塑出自我認同的地方文化意識。 關鍵詞:廟宇修築、豐原慈濟宮、地方文化意識、鐵路、地方仕紳 史料探源 羅雲瀧:臺北市艋舺洪合益家族編年史:以洪騰雲、洪文光、洪以南祖孫三人為中心 頁:217-288 大事記 文獻館:臺北市大事記 民國113年7月至9月 頁:289-316 關鍵詞:大事記

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)